-

-

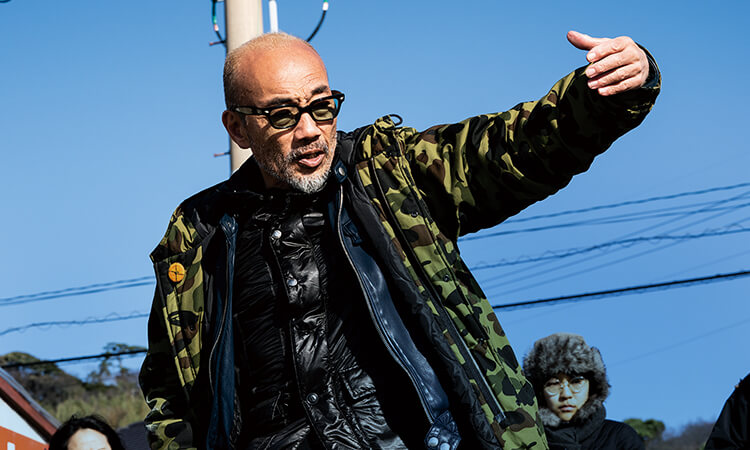

1956年3月20日生まれ、横浜市出身。

1983年のデビュー以来テレビドラマや、舞台、映画多数の作品に出演。『Shall we ダンス?』(96)で日本アカデミー賞最優秀助演ヴェネチア男優賞を受賞。映画監督、画家、ミュージシャンとしても幅広く活躍し、91年には、主演も務めた初監督作『無能の人』がヴェネチア国際映画祭で国際批評家連盟賞、第34回ブルーリボン賞主演男優賞を受賞し国内外で認められる。『東京日和』(97)、『連弾』(00)、『サヨナラCOLOR』(05)、『山形スクリーム』(09)などに続き、本作は監督としての長編8作目となる。主な出演作品に、『シコふんじゃった』(92)、『のだめカンタービレ』(09,10)、『カツベン!』(19)、『翔んで埼玉』(19)、『サムライマラソン』(19)、『麻雀放浪記2020』(19)、『燃えよデブゴン TOKYO MISSION』(21)、大河ドラマ「青天を衝け」(NHK/21)がある。

CLOSE

-

-

1983年10月20日生まれ、鹿児島県出身。

1999年に俳優デビュー。2004年TBSドラマ「世界の中心で、愛をさけぶ」で主演を務め、第42回ザテレビジョンドラマアカデミー賞で主演男優賞を受賞。2005年に映画『電車男』で主演を務め、社会現象に。また、映画『デイアンドナイト』(19)ではプロデュース、ドラマ「聖おにいさん」(NHK)では製作総指揮を務めるほかミュージカルの主演などその活動は多岐にわたる。本作では長編映画初監督を務める。主な出演作に、『クローズZERO』シリーズ(07・09)、『凶悪』(13)、『闇金ウシジマくん』シリーズ(12、14、16)、『映画 山田孝之3D』(17)、『50回目のファーストキス』、『ハード・コア』(18)、『ステップ』、『新解釈・三國志』(20)など多数。出演待機作として『はるヲうるひと』(21)、全世界に配信され人気を博した主演ドラマ「全裸監督」(Netflix)続編が控える。

CLOSE

-

-

1981年8月22日 生まれ、東京都出身。

パリコレクション等モデル活動を経て2001年に俳優デビュー。俳優業の傍らで20代から映像制作にも積極的に携わり、齊藤工名義での初長編監督作『blank13』(18)では国内外の映画祭で8冠を獲得。『フードフロア:Life in a Box』では、昨年末AACA(アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード)にて、日本人初の最優秀監督賞を受賞。本作はJFFLA2020にて最優秀監督賞とニューウェーブ賞を受賞した『COMPLY+-ANCE』(20)に続き、監督としての長編3作目となる。また、白黒写真家としても活動していて、ここ数年は仏ルーヴル美術館にて作品が展示されている。(18年には「守破離」にて銅賞を受賞)劇場体験が難しい被災地や途上国の子供たちに映画を届ける移動映画館「cinema bird」を主宰するなど、マルチに活動している。主な出演作に、『昼顔』(17)、日仏合作『家族のレシピ』(18)、『麻雀放浪記2020』(19)など多数。公開待機作に、『騙し絵の牙』、『愛のまなざしを』、『シン・ウルトラマン』(主演・21)等が控える。

CLOSE

-

脚本

倉持裕

-

1972年生まれ、神奈川県出身。劇作家、脚本家、演出家。

2000年、劇団ペンギンプルパイルペイルズを旗揚げし、すべての作品の脚本、演出のほか、M&Oplays「鎌塚氏、放り投げる」の作、演出、劇団☆新幹線いのうえ歌舞伎「乱鶯」、カズオ・イシグロ原作「わたしを離さないで」の脚本などを手掛ける。2004年「ワンマンショー」で岸田國士戯曲賞受賞。TVドラマの脚本に「弱くても勝てます」、「信長のシェフ」、「サラリーマン金太郎」など、NHKのコント番組「LIFE!〜人生に捧げるコント〜」にも参加、12月放送のLIFE!スペシャルドラマ「忍べ!右左エ門」の脚本も担当している。映画『十二人の死にたい子どもたち』に続き、本作が映画脚本2作目となる。

CLOSE

-

プロデューサー

伊藤主税

-

1978年生まれ、愛知県出身。

津田肇監督『Daughters』(20)、藤井道人監督『青の帰り道』(18)、『デイアンドナイト』(19) 、待機作に、36人のクリエイターによる短編オムニバス映画を4シーズンに分けて製作する『MIRRORLIAR FILMS』他。映画製作をきっかけとした地域活性化プロジェクトや、俳優向け演技ワークショップ、プラットフォーム開発で映画産業の発展を目指す。

CLOSE

-

プロデューサー

川端基夫

-

1967年生まれ、神戸市出身。

大手電機メーカー勤務時に2000年からエンタテインメント業界業務に従事。2003年「ドッペルゲンガー」(黒澤清監督・釜山映画祭オープニング作品)で初プロデューサーとなる。その後、「キューティーハニー」(05・庵野秀明監督)などのプロデューサーを経て退職。その後、海外共作、アニメや舞台も含め大小多くの作品をプロデュース。近年は「一礼して、キス」(17・古澤健監督)「体操しようよ」(19・菊池健雄)等がある。

CLOSE

-

プロデューサー

川原伸一

-

1966年生まれ、東京都出身。

『ヒルコ/妖怪ハンター』(塚本晋也監督)より助監督を務める。以降、塚本晋也監督作品を中心に助監督として活動し、『六月の蛇』『ヴィタール』ではプロデューサーも兼任。『悪夢探偵』以降はプロデューサーのほか音楽や大道具なども担当。2015年より大正大学非常勤講師としても活動。

CLOSE

監督・企画 竹中直人

監督・企画 竹中直人

監督・プロデューサー 山田孝之

監督・プロデューサー 山田孝之

監督 齊藤 工

監督 齊藤 工